“Júlia Romana” – Guy de Maupassant

Júlia Romana

Na primavera, há talvez coisa de dois anos, andava eu a pé pelas margens do Mediterrâneo. Haverá coisa mais agradável que meditar enquanto se passeia? A gente fica rodeada de luz, acariciada pelo vento vindo das montanhas e da margem do mar. E como se sonha! Quantas ilusões, amores e aventuras entram na alma que vagamundeia errante durante duas horas de caminho! Todas as esperanças, confusas e alegres, estão misturadas com o ar macio e são bebidas com a brisa e dão a nosso coração uma fome de felicidade que cresce como a fome que a marcha produz. As ideias rápidas e esparsas voam e cantam como pássaros.

Seguia eu aquele largo caminho que vai dar a São Rafael, Itália, ou dizendo melhor, aquela imensa decoração, soberba e variada, que parece feita para a representação de todos os poemas de amor escritos no mundo. E pensava que desde Cannes, onde se descansa, até Mônaco, onde se joga, a gente só vai àquele país para se incomodar, jogar dinheiro fora, e mostrar, debaixo do céu maravilhoso daquele país de rosas e laranjeiras, todas as vaidades, estúpidas pretensões e deixar à mostra o espírito humano tal como é, rasteiro, arrogante, ignorante.

De súbito, no fundo das encantadoras baías que se encontram a cada recanto da montanha, vi algumas quintas, apenas umas quatro ou cinco, em frente do mar, até que um bosque que se estendia para além dela, internando-se nos grandes vales sem estradas, e talvez sem saída. Uma daquelas quintas era tão linda, que parei diante dela. Era apenas uma casinha branca coberta de roseiras que subiam até o teto.

E o jardim? Um tapete de flores de variadas cores e de todos os tamanhos, misturadas em estudada desordem. A escada estava cheia delas, cada degrau tinha um ramalhete, aos lados das janelas pendiam sobre a fachada cachos azuis e amarelos e o terraço, com uma balaustrada de pedra que cobria aquela linda moradia, estava salpicado de grinaldas de rosas vermelhas, semelhantes a manchas de sangue.

Por trás, via-se uma alameda de laranjeiras floridas que chegava até o sopé da montanha e na porta, em letras douradas, estava escrito: “Vila de Antan”.

Perguntei que poeta ou que fada morava ali, que inspirado solitário tinha descoberto aquele lugar e criado aquele ninho maravilhoso, que parecia nascer de buquê de flores.

A um homem que britava pedra um pouco além da vivenda, perguntei o nome do proprietário daquela joia e ele respondeu-me:

— Dona Júlia Romana.

Júlia Romana! Na minha infância, em outros tempos, tinha ouvido falar dela, da grande atriz, da rival de Raquel.

Nenhuma mulher fora mais formosa nem mais amada: principalmente amada. Quantos duelos e suicídios por sua causa e quantas aventuras! Que idade teria, agora, aquela mulher? Sessenta, setenta, ou setenta e cinco anos?

— Júlia Romana! Ali, naquela casa, vivia a mulher que fora adorada pelo melhor músico e pelo maior poeta de nosso país. Ainda me recordava do barulho que fizera em toda a França (eu devia ter doze anos) a sua fuga para a Sicília com este…a sua briga com aquele…

Ouvia-a uma noite, depois da primeira representação, em que o público a tinha aclamado durante uma hora e a tinha chamado à cena onze vazes seguidas. Tinha ido com o poeta e ambos tinham atravessado o mar para se irem amar na ilha, antiga ilha da Grécia, debaixo dos imensos laranjais que rodeiam Palermo, e que se a chamam a “Concha de Ouro”.

Falara-se na sua ascensão ao Etna, e como se tinham inclinado sobre a imensa cratera, as faces juntas, como para se arrojarem ao fundo do abismo de fogo.

Ele morrera. O homem dos comoventes versos, dos versos tão misteriosos que tinham aberto aos novos poetas um mundo novo.

O outro também estava morto, o enamorado que soubera compor para ela frases musicais que estão ainda em todos os ouvidos; frases de triunfo, de desespero, frases emocionantes e enlouquecedoras.

E ela estava ali, naquela casinha rodeada de flores!

Não me pude conter e bati àquela porta.

Apareceu um criadozinho, de uns dezoito anos, de aspecto ordinário e de ordinárias mãos. Escrevi no meu cartão um cumprimento galante para a velha atriz e um insistente pedido para que me recebesse. Talvez conhecesse o meu nome e consentisse em me abrir suas portas.

O criado afastou-se e voltou pouco depois dizendo-me que o seguisse. Fez-me entrar em uma salinha limpa estilo Luiz Felipe, de uns pesados e frios móveis; no fundo da sala estava uma criada de uns dezoito anos, esbelta, ainda que pouco formosa.

Daí a pouco fiquei só.

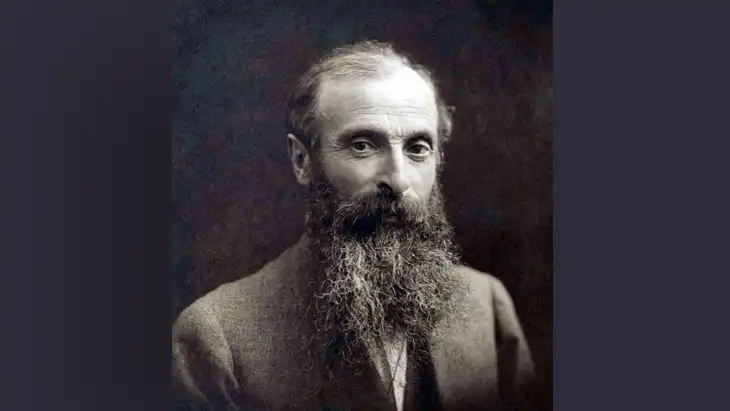

Nas paredes viam-se três retratos: o da atriz num dos seus papéis prediletos, o do poeta, de sobrecasaca e camisa bordada e o do músico, sentado diante de um cravo. Ela, loira, encantadora, vestida à maneira do tempo, sorria com sua boca graciosa e com os seus olhos azuis.

Os três pareciam olhar para a próxima posteridade.

Tudo aquilo cheirava a antigo, pois a sua época tinha acabado e os originais tinham desaparecido.

Abriu-se a porta e entrou uma velhinha, muito velha, muito pequena, de cabelos brancos e brancas faces, uma verdadeira ratinha branca. Estendeu-me a mão e disse-me com voz fresca, sonora e ainda vibrante:

— Muito obrigada, senhor. Quanta amabilidade há nos homens de hoje que ainda se lembram das mulheres do tempo passado. Queira Sentar-se.

Contei-lhe que a sua casa me tinha seduzido, que tinha querido conhecer o nome do proprietário e que, ao sabê-lo, não tinha podido conter o desejo de bater à sua porta.

— Isso me causa um grande prazer, senhor. Depois, é a primeira vez que acontece isso. Quando me entregaram o seu cartão, com a galante frase que escreveu, estremeci como se me tivessem anunciado um velho amigo a quem não visse há vinte anos. Sou uma morta de quem ninguém se lembra e em que ninguém pensa até o dia em que morra de verdade e então, durante três dias, todos os jornais falarão de Júlia Romana, contando anedotas, detalhes, recordações, enfáticos elogios. Depois, tudo acabará para mim.

Dito isso, calou-se para tornar a dizer segundo após: — E o epílogo já não demorará muito. Daqui a meses, a dias, morrerei.

Disse isso fixando os olhos no seu retrato que sorria àquela caricatura de si própria e depois contemplou os dois homens, o desdenhoso poeta e o inspirado músico que pareciam dizer: “Para que nos quer esta ruína?”

Uma indefinível tristeza, profunda, irresistível, invadiu o meu coração. A tristeza das vidas acabadas que se agitam ainda em recordações, como o que se afunda num charco.

Do meu lugar via passar na estrada os carros luxuosos e rápidos que vão de Nice a Mônaco. E dentro deles, mulheres bonitas, felizes, homens sorridentes e satisfeitos. A atriz seguiu a direção do meu olhar e, compreendendo meu pensamento, murmurou com um sorriso resignado:

— Não é possível ser e ter sido.

— Como a vida deve ter sido bela para a senhora!

— Linda e doce — exclamou ela suspirando.

Vi que estava disposta a falar de si e, pouco a pouco, com muitas precauções, como quando se toca a carne dolorida, comecei a interrogá-la. Falou-me dos seus triunfos, das suas alegrias, dos seus amigos, de toda a sua vida de sucessos.

— E foi no teatro que encontrou a verdadeira felicidade?

— Não. A maior felicidade, a verdadeira, tive-a com eles.

— Com qual?

— Com os dois… Às vezes até chego a confundi-los na minha memória já velha e também chego a sentir remorsos por um deles.

— Então, minha senhora, não é a nenhum deles, mas sim ao próprio amor a quem deve estar agradecida porque eles foram apenas seus intérpretes.

— É provável… mas, que intérpretes!

— Está então convencida de que não teria sido também amada, dizendo melhor, amada por um homem simples, não por um grande homem, que lhe tivesse oferecido toda a sua vida, todo o seu coração, todos os seus pensamentos, todas as suas horas, todo o seu ser, e não por estes que eram dois rivais, dois terríveis rivais, na música e na poesia?

— Não, senhor, não. Talvez outros me tivessem amado mais, mas não me teriam amado como estes. Ah! Estes dois cantaram-me a música de amor como ninguém podia cantá-la no mundo! Como me embriagaram… Acaso algum homem como eles sabia falar com os sons e com as palavras? Basta, talvez, amar se não se sabe comunicar ao amor toda a poesia e toda a música do céu e da terra? E estes, pode acreditar-me, sabiam como se enlouquece uma mulher com cantos e com palavras.

Sim, talvez na nossa paixão houvesse mais ilusão que realidade. Mas essas ilusões elevam-se ao céu, enquanto as realidades nos deixam sempre na terra. Se outros me quisessem mais, o que é certo é que só por estes compreendi, senti e adorei o amor.

E começou a chorar.

A pobre, sem soluçar, vertia lágrimas de desespero.

Fingi não reparar, afastando dela o meu olhar.

— Olhe, senhor — disse ao fim de um minuto — na maior parte dos seres, o coração envelhece com o corpo. Mas em mim, não. O meu pobre corpo tem sessenta e nove anos e o meu coração tem apenas vinte. É por isso que vivo só no meio das flores e dos sonhos.

Caiu entre nós um prolongado silêncio, no fim do qual, ela, já calma, continuou a conversa com sorridente expressão:

— Como zombaria se soubesse… se soubesse como passo as noites… quando o tempo está bom! Faz-me ter vergonha e pena de mim própria!

Em vão lho pedi, não quis dizer-me o que fazia. Então levantei-me para sair.

— Já vai? — perguntou-me Júlia Romana.

E como lhe dissesse que devia ir jantar em Monte Carlos, perguntou-me timidamente:

— Por que não janta comigo? Seria um prazer!

Aceitei sem vacilar e ela, encantada, chamou a criadinha e depois de lhe dar ordens, mostrou-me a casa toda.

Na sala de jantar, uma espécie de galeria cheia de arbustos, deixava ver num extremo o outro lado do passeio de laranjeiras que chegava até a montanha. Uma cadeira baixa, oculta entre as plantas indicava que a velha atriz se sentava ali com frequência.

Passamos pelo jardim contemplando as flores. A noite caia lentamente, e era uma dessas noites tranquilas e serenas durante as quais toda a terra exala os seus perfumes. Quando nos sentamos à mesa, tinhas quase anoitecido. A comida foi boa e farta, e tornamo-nos íntimos amigos logo que ela compreendeu a profunda simpatia que despertava em meu coração. A velha tinha bebido dois dedos de vinho, como se dizia outrora, e tornara-se mais franca e expansiva.

— Vamos ver a lua — disse-me. — Eu adoro a formosa lua porque foi testemunha da minha mais viva felicidade. Parece-me que ela guarda todas as minhas recordações, e basta-me contemplá-la para que os mais gratos instantes da minha vida voltem, nítidos, à minha memória. E até… de noite… procuro um espetáculo bonito… bonito… Se soubesse! Mas não, troçava de mim. Não posso, não me atrevo… Não, não! Palavra que não.

— Por quê? Diga-me suplicava eu. — Prometo que não troço, juro-lhe, vamos!…

A velha duvidava e eu apertei as suas mãos, tão finas, tão delgadas e as beijei várias vezes como faziam os homens do tempo antigo. A velha comoveu-se mas não se decidiu.

— Promete que não ri?

— Prometo-lhe.

— Pois vem, venha.

Dizendo isso, levantou-se e quando o criadinho, vestido com sua libré verde afastava a cadeira que estava atrás dela, disse-lhe em voz baixa umas palavras ao ouvido, e ele respondeu:

— Sim, senhora; imediatamente.

A velha atriz tomou-me o braço e conduziu-me para a galeria.

A álea das laranjeiras oferecia, de fato, um espetáculo formidável. A lua, a lua cheia, banhava com os seus raios prateados o campo de areia amarela e que conduzia por entre as redondas e opacas copas das árvores enormes e sombrias.

Como estas estavam em flor, inundavam o ambiente com o seu penetrante e suave perfume e na sua sombria verdura viam-se milhares de luzes, de vagalumes, esses bichinhos de fogo que parecem átomos de estrelas.

— Que bonito cenário para o amor! — exclamei.

— Não é verdade? Agora vai ver.

E sorrindo, fez-me sentar ao seu lado.

— É isso que me faz gostar da vida. Mas vocês, homens de hoje, não pensam nessas coisas. São especuladores de bolsa, comerciantes… nem sequer sabem falar com as mulheres. Quando digo mulheres, refiro-me as jovens. Os amores convertem-se em uniões que têm às vezes por origem uma conta de modista. Se vocês julgam que a fatura vale mais que a mulher, desaparecem; mas se estimam a mulher mais que o valor da fatura, pagam. Bonitos costumes! E bonitos amores! Olhe! — exclamou, pegando-me a mão.

Fiquei estupefato e maravilhado.

Em baixo, no estremo do passeio, pela planície que a lua iluminava, dois jovens aproximavam-se, abraçados pela cintura, encantadores, com passo certo, atravessando as ondas de luz que os iluminava e entrando logo na sombra. Ele vestia de cetim branco a moda do século passado e trazia um chapéu adornado de plumas de avestruz. Ela trajava um vestido de anquinhas e o alto penteado das damas do tempo do Regente.

A cem passos de nós pararam e de pé, ali em frente abraçaram-se e fizeram-se mil carícias.

Reconheci imediatamente os dois criados e então tive uma dessas vontades de rir que nos sacodem todo o corpo. Todavia, não ri. Resisti, doente e convulso, como resiste à necessidade de gritar, abrindo a boca, o homem a quem cortam uma perna.

Mas os dois voltaram-se no fundo da alameda, fazendo um delicioso par.

Afastaram-se, iam, vinham, desapareciam como desaparece um sonho, e quando não se viam, a alameda vasta parecia mais triste.

Também me fui embora, fui para não tornar a vê-los, pois compreendi que devia durar muito tempo aquele espetáculo que ressuscitava o passado, todo aquele passado de amor e de alegria, o passado fictício, falaz e sedutor, falso mas verdadeiramente encantador, que fazia palpitar ainda o coração da velha atriz e da antiga amante.

Publicado originalmente na revista “A Noite Ilustrada”, em sua edição de 19 de novembro de 1943. A pesquisa, transcrição e adaptação ortográfica é de Iba Mendes (2016)