“A Musa das Ruas” – João do Rio

A Musa das Ruas

A musa das ruas é a musa que viceja nos becos e rebenta nas praças, entre o barulho da populaça e a ânsia de todas as nevroses, é a musa igualitária, a musa-povo, que desfaz os fatos mais graves em lundus e cançonetas, é a única sem pretensões porque se renova como a própria Vida. Se o Brasil é a terra da poesia, a sua grande cidade é o armazém, o ferro-velho, a aduana, o belchior, o grande empório das formas poéticas. Nesta Cosmópolis, que é o Rio, a poesia brota nas classes mais heterogêneas. A câmara regurgita de vates, o hospício tem dúzias de versejadores, as escolas grosas de nefelibatas, a cadeia fornadas de elegíacos. Onde for o homem lá estará à sua espera, definitiva e teimosa, a musa. Se tomardes um bonde modesto, encontrareis o palpite do bicho em verso nas costas do recibo; se entrais nos tramways de Botafogo, o recibo convida V. Exa numa quadra a ir a Copacabana. Os cafés são focos de micróbio rítmico, os blocos de folhinha, as balas de estalo, as adivinhações dos pássaros sábios, as poliantéias, esse curioso gênero de engrossamento tipográfico e indireto, as tabuletas, os reclamos, os jornais proclamam incessantemente a preocupação poética da cidade, o anônimo mas formidável anseio de um milhão de almas pelo ritmo, que é a pulsação arterial da palavra. O verso domina, o verso rege, o verso é o coração da urbs, o verso está em toda a parte como o resultado absoluto das circunvoluções da cidade. E a musa urbana, a musa anônima, é como o riso e o soluço, a chalaça e o suspiro dos sem-nome e dos humildes.

A musa urbana! Ela é a canção, começa com os povos na história, e talvez tivesse, como o homem, a sua pré-história. Contar-lhe a idade é tentar um mergulho intérmino na clássica noite dos tempos. O primeiro homem, para dar a expressão à idéia, deu-lhe o ritmo; a primeira tribo, para exprimir os sentimentos mais complexos, descobriu a cadência. A civilização é a apoteose do verso popular, porque mais nitidamente acentua a facilidade de exprimir da massa ignorante. Os gregos faziam modinhas a todo o instante e a todo o propósito, e davam para cada uma denominação especial. Antes de saber ler tinham o sentimento do metro poético, e é o grave Aristóteles que nos faz sentir esta ridente idéia: canção e lei eram uma mesma palavra entre os helenos.

A modinha é o instinto bárbaro de independência e de maravilha no homem. Louva aos deuses, incita à guerra, canta a mesa, chora desejos de carne, e – ó coisa admirável! – foi ela que trouxe desde Atenas para os superficiais prazeres de civilização esses sons frívolos que nos cafés-cantantes nos fazem tanto bem, foi ela que modificou a onomatopéia selvagem, no delicioso tralalá.

Quando a musa anônima inventou o tralalá, jocunda insignificância, mais vasta, mais profunda que um etc. na conversa de um embaixador, a musa assegurara para todo o sempre a imortalidade, e vémo-la zurzir os césares em Roma e bajulá-los também; vêmo-la em plena Idade Média esconder-se nas pedras das catedrais e florir sob as espadas nuas dos cavaleiros; vêmo-la irradiar pelo universo início de literaturas, semente de grandes idéias, e nos tempos modernos fazer-se clava destruidora, bomba revolucionária, impondo a fórmula – igualdade, liberdade, fraternidade.

A canção é a sobrevivência alegre de um gênero comprido e lúgubre chamado poema épico, que já entre nós não tem cultores; a musa do povo tem esse aspecto infinito – é o contínuo epítomeda história.

Cada nação moderna pode esquissar séculos da sua vida mental, política e artística, apenas com uma coleção de cantigas. A Revolução Francesa que todos teimam em considerar a base do mundo começou por modas satírícas contra Luís XIV, Richelieu e Mazarino, acentuou-se contra os favoritos de Luís XV, tornou-se brasa, látego, fogo, vergasta quando Maria Antonieta enfeitara carneirinhos nos prados cuidados, explodiu em quadras e estribilhos que lembram o embate de cargas de baionetas e afinal concluiu numa canção guerreira, a Marselhesa, que não se ouve sem se sentir a irresistível emoção do triunfo, da vitória, da apoteose.

As artes são por excelência ciências de luxo. A modinha, a cançoneta, o verso cantado não é ciência, não é arte pela sua natureza anônima, defeituosa e manca: é como a voz da cidade, como a expressão de justiceira de uma entidade a que emprestamos a nossa vida – colossal agrupamento, a formidável aglomeração, a urbs, é uma necessidade de alma urbana e espontânea vibração da calçada. Se quiserdes saber o que pensou o boulevard durante vinte anos, comprai esses papeluchos de um sou que os camelots vendem. Há desde a história do Panamá à questão dos cultos, desde a renúncia de Perier até a condenação de Sarah Bernhardt.

E se os gregos asseguravam que a poesia é um delírio inspirado pelas musas às almas simples e virgens, se o Evangelho afirma pretender o céu às crianças e aos que lhes parecem – por que teimaremos nós em dizer que a poesia preferiu o nosso cérebro ensanduichado em literaturas estrangeiras à alma simples do povo ignorante? Os poetas da calçada são as flores de todo o ano da cidade, são a sua graça anônima, a sua coquetterie, a sua vaidade anônima e sua sagração – porque afinal o próprio Platão, que julgava Homero um envenenador público, considerava o poeta um ser leve, alado e sagrado.

É exatamente assim a nossa musa urbana. Dispépticos intelectuais, vêmo-la tristemente à margem da poesia. Que idade tem ela? Tem séculos e parece nascida ontem, passou por todas as vicissitudes e chalra como uma criança. Conhecem-lhe a origem? Pois decerto.

A musa renovou aqui o símbolo do filho pródigo. Teve pais notáveis, princípios sérios, e viveu no palácio dos reis, freqüentou os gênios e os salões fidalgos. Mas um belo dia, sem dizer água-vai, foi-se, degenerou, pintou o sete, embebedou-se, vive pelas alfurjas e chombergas, afina o violão em sítios escusos, e – ó acontecimento! – está forte, está sacudida, é a única musa que não tem cefaléias e não sofre de artritismo. Quem a criou? Gregório de Matos ao norte fez o lundu; S. Paulo ao sul o viradinho. A fusão dos dois é a alma do Brasil. Logo que a teve assim com todos seus encantos, Caldas Barbosa, mulato arcadiano, levou-a para Portugal.

A modinha entrou no paço dos reis, ensandeceu os peraltas e as sécias da decadência rocalhante do XIX século lusitano. As damas fechavam-se nos quartos e respiravam as endechas com o prazer de uma ação capitosa; os homens eram convidados para tais atos como hoje se convida para os five o’c/ock onde há flirt. O versinho ingênuo e babado delirava os baldaquins de trono real e a gracilidade das grandes damas. E como resistir? Como lhe poderiam resistir meridionais da terra do fado? A Modinha era o soluço, era o gemido, era o riso, era o suspiro ardente da selva ardente. Nem Lord Beckford, um inglês frio e fatalmente de gelo, como todos os ingleses, pode resistir, e esquenta e derrete. É dele a mais fogosa descrição de machucado da nossa canção:

“Quem nunca ouviu”, diz, “este original gênero de música, ignorará para sempre as mais feiticeiras melodias que têm existido desde o tempo dos sibaritas. Consistem em lânguidos e interrompidos compassos, como se faltasse o fôlego por excesso de enlevo e a alma anelasse se unir a outra alma idêntica de algum objeto querido.”

“Uma ou duas horas correram quase ímperceptivelmente no deleitoso delírio que aquelas notas de sereia inspiravam, e não foi sem mágoa que eu vi a companhia dispersa e o encanto desfeito.”

Depois os poetas que sabiam ler continuaram a dar o seu prestígio às sibaríticas melodias que punham Lord Beckford em delírio e em deleite, e nós vemos toda a escola romântica tomar inconscientemente na maioria dos seus versos a feição melódica, o metro modinheiro; vemos aquele pernóstico elegante, o Magalhães dos Suspiros Poéticos, escrever em Roma versos que estão pedindo cavaquinho, gaforinha e unha grande; vemos Castro Alves criar para esse gênero canções de uma frescura eterna como a Tirana:

Minha Maria é bonita

Tão bonita assim não há

O beija-flor quando passa

Julga ver o manacá

Minha Maria é morena

Como as tardes de verão

Tem as tranças da palmeira

Quando sopra a viração.

E Casimiro de Abreu e Gonçalves Dias e Bittencourt da Silva, Ezequiel, Melo Morais, a leva dos ex-acadêmicos atuais conselheiros, e esse estranho Álvares de Azevedo, o único genial do bando romântico, o único predestinado como os grandes vates, o único que no choro de praxe desamargurados de estilo tinha o soluço presciente de uma tumba a abrir-se, o único que conservava no torvelinho das paixões uma alma de rosa cujo perfume desejava o céu, o único que hoje, amanhã, ninguém lerá sem sentir o soluço, o travo da morte, o ai! das agonias e a tristeza que nos causa o desaparecer de um astro, o murchar de uma flor, o tombar de um pássaro cujo breve cantar não passou de uma alegria em torno do próprio ninho…

Ainda um instante, ligando à sua dualidade, arma de dois gumes, sátira e lirismo, a musa foi a senhora capaz de entrar num salão e se conservar num ambiente respeitável. A sua paixão porém levou-a a acompanhar Laurindo Rabelo a maus lugares, o Laurindo cigano dos repentes, cantador emérito, de quem se tem dito tanto mal, tanto bem e tanta mentira. E de repente quando se falou num salão de modinhas, as damas coraram e os de família mudaram de conversa, arredando esse assunto fescenino, imoral, prejudicial à pureza do lar. A modinha dera na gandaia, a modinha era vagabunda, a modinha descera à ralé, integralmente anônima, desprezada. Melo Morais empresta a sua companhia de homem sério a tamanha bambochata, precipita-se nas vielas e bodegas para apanhar a história dos mais célebres e mais notáveis poetas, que ninguém conhece, e traz-nos naquele seu estilo, tão seu, tão complexo, tão bizarro, esses curiosos períodos:

“No Olimpo das serenatas do tempo, percebemos neste momento desfilar espectralmente, orvalhados dos relentos daquelas noites, vultos de transcendente nomeada, excelentes rapazes que passaram neste mundo para deixar lampejos fugazes e duradouras recordações. E foram eles pelo crisma popular conhecidos por Zuzu Cavaquinho, Lulu do Saco, Manezinho da Cadeia Nova ou Manezinho da Guitarra, Zé Menino, Vieira Barbeiro, ainda o Caladinho, o lnácio Ferreira, o Clementino Lisboa, o Rangel, o Saturnino, o Luisinho, Domingos dos Reis, que lá desceram para os túmulos, que ora volteio, agitando os ciprestes que os resguardam sob o céu sem eco das necrópoles.”

A modinha tinha por cultores o Manezinho do Saco e o Zuzu Cavaquinho. Pobre modinha!

Hoje, vinte ou trinta anos depois, é ainda mais abundante, mais popular e mais estranha ao nosso paladar de estética elevada. Cada cançoneta tem uma porção de pais. A musa urbana, a musa das ruas, que ri dos grandes fatos e canta os seus amores pelas esquinas, nas noites de luar, a musa é a de todo um milhão de indivíduos. Nessas quadras mancas vivem o patriotismo, a fé, a pilhéria e o desejo da populaça, desses versos falhos faz-se a sinfonia da cidade, proteiforme e sentimental. A modinha e a cançoneta nascem de um balanço de rede, de uma notícia de jornal, de fato do dia – assunto geral –, do namoro e da noite – assunto particular. Se em Paris é a rapsódia da miséria e a vergasta irônica, no Rio é a história viva do carioca, a evoluir na calçada, romântico, gozador e peralta. A gargalhada da rua faz-se de uma porção de risos, o soluço da paixão de muitos soluços – a musa é policroma, reflete a população confusa e babélica tal qual ela é. Já se não encontram modinhas com a beleza de forma do Talvez não creias.

Talvez não creias que por ti sou louco

Tens feito pouco porque tu és má

Talvez duvides, mas, donzela, eu juro

Que amor tão puro como o meu não há.

Ou com a graça meio infantil no Tipe-ti:

Coração, que tens com Lília?

Desde que seus olhos vi

Pulas e bates no peito

Tape, tepi, tipi, ti

Coração, não gostes dela

Que ela não gosta de ti.

Os grandes poetas não fazem mais versos para toda gente – o nível intelectual da classe média subiu assim como a proporção geométrica da sua pretensão, e os vates são parnasianos, são simbolistas, procuram a forma sensível e a essência oculta.

Em compensação brotam na calçada, como cogumelos, os bardos ocasionais da sátira e da paixão; e, varejando botequins e ruelas de Suburra outros Zuzus vamos encontrar em pleno triunfo. Esses vates têm uma só preocupação séria – cantar. Cantam como as cigarras e o canto dá-lhes para viver no eterno verão desta terra abundante. Quando não há dinheiro, inventam para uma certa música conhecida os versos do Ferramenta ou Sobe ou Arrebenta, O Roca da Rua da Carioca, a cantiga Ah! se Fosses Minha, mandam imprimir e vendem tudo por dois tostões. Admiram-se que eles imprimam e, o que é mais, esgotem edições, milheiros e milheiros de exemplares? Pois imprimem como qualquer poeta. Apenas eles vendem, e a maioria dos poetas oferece grátis aos amigos…

Mas os poetas da calçada não imprimem e vendem só. O espírito prático é, evidentemente, um progresso. Eles, entretanto, progrediram mais. Há trinta anos o bardo tinha uma gaforinha oleada e uma unha – desapareceram. Ao começo, logo que a musa caiu na populaça, resolvida a não voltar jamais aos salões, os versos à margem da poesia eram ainda uma qualidade especial de certo grupo limitado. Hoje a musa é de todo o gênero, o bardo deixou de ser um tipo porque todos cantam, e a sua história, que ninguém quer saber, é um conjunto de elementos para a análise da vida urbana.

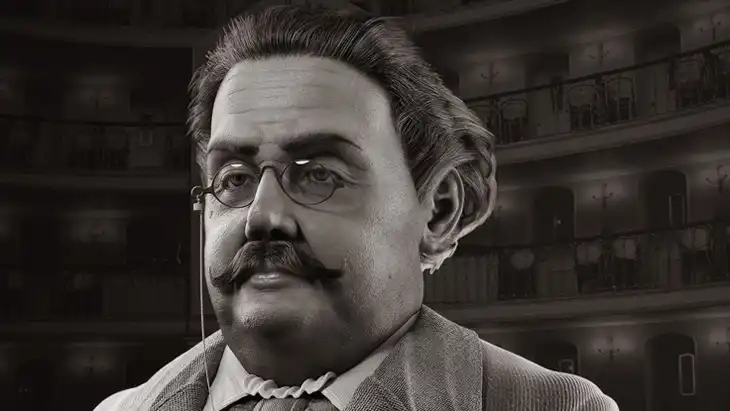

A musa tem preferidos e tem estetas, tem críticos. Como chovesse muito um dia, acolheu-se a um desvão de porta. Dentro bebiam. Para beber também, ela cantou, e criou-se o cabaret nacional, esses estabelecimentos inéditos chamados chopps. Quando o chopp percebeu que perdia a graça sem ela, a musa da calçada tinha invertido o seu sistema romântico. Outrora ela bebia para cantar. Agora canta para beber. A indústria, o interesse, o lucro, o lucro, essa miragem que tanto faz progredir os povos como as literaturas, propagou-a, espalhou-a, tornou-a torrencial. A musa delira hoje numa pândega infrene, de bodega em bodega, de chopp em chopp, de tablado em tablado. Nesse turbilhão de bardos e de cantares surgiam alguns mais dados à evidência – o Geraldo, o Eduardo das Neves, o esteta Catulo da Paixão Cearense! O Geraldo deitou elegância e botinas de polimento; o Eduardo das Neves tinha bombeiro, antes de ser notável. Quando foi número de music-hall, perdeu a tramontana e andava de smoking azul e chapéu de seda. A sua fantasia foi mais longe: chegou a publicar um livro intitulado Trovador da Malandragem, e esse Trovador tem um prefácio cheio de cólera contra pessoas que duvidam da autoria das suas obras.

“Por que duvidais, diz ele, isto é, não acreditais quando aparece qualquer choro, qualquer composição minha que cai no goto do público e é decorada, por toda a gente e em toda a parte, desde nobres salões até pelas esquinas nas horas mortas da noite?”

Ninguém ouviu os choros do Sr. Eduardo nos salões fidalgos mas o Sr. Eduardo tem essa convicção definitiva, além de muitas outras. Depois de cantar algumas intimidades da sua vida, chegou mesmo, num lundu intitulado O crioulo, a desvendar o mistério de uma senhora loucamente apaixonada pela sua voz. No final do negócio a dama murmura:

Diga-me ao menos

Como se chama

E ele, complacente:

Sou o crioulo

Dudu das Neves

Dudu, entretanto canta apenas as suas obras. Há um outro sujeito, chamado Baiano, que sabe de cor mais de mil modinhas, e para o qual trabalham a oito mil réis por número, meia dúzia de poetas que nunca saíram nos suplementos dominicais dos jornais. E se baiano tem essa prodigiosa memória, o Sr. Catulo, último trovador velho-gênero, é o esteta da trova popular. Vê-lo recitar O Poeta e a Fidalga, com um copo de chopp na mão, é um desses espetáculos de brasserie inesquecível. Catulo emaranhou-se no dogma da moda, corrigiu os versos de tudo quanto era quadra, estudou Bellini, Donnizetti, Verdi, adaptou os nossos versos a trechos de óperas e, finalmente, compôs traduções livres de Leconte de Lisle para serem recitadas ao piano! Há no prefácio da Lira dos Salões, o livro em que se encontra Leconte no pelourinho do recitativo, a estética fundamental da modinha:

“Julgo difícil, diz ele, e escabroso o trabalho de escrever poesias para adaptar a músicas que já preexistem de há muito, e com extrema razão quando essas composições musicais foram escritas por quem nunca presumiu que elas fossem sacrificadas, isto é, cantadas com letras.”

“Canto valsas, schottischs, mazurcas, polcas, romances, árias de óperas, e já cheguei ao esquisitismo de cantar até uma quadrilha inteira.”

E mais adiante, no mesmo tom, depois dessa coisa espantosa e pernóstica:

“Vós me pedis, suponde, que eu faça a poesia para certa música. Crede que eu, imediatamente, sem mais reflexão, empunhe a pluma e a vaze no papel? Não. Há algumas dessas músicas que me fazem levar horas inteiras a interpretar-lhes os sentimentos, os queixumes, as mágoas de que sofrem os seus autores.”

“Leitor! ascende a tal culminância o orgulho que tenho de saber poetar para o canto que, sem acanhamento, teria o desaforo de vos dizer que o dia em que um competente me dissesse: esta ou aquela frase não foi bem adaptada, não diz o que diz a música, está incolor, esse dia seria o último da minha vida, porque ou suicidar-me-ia ou sucumbiria de pesar por ver aquele meu orgulho destronado.”

Catulo, hiperestesia da musa urbana, é, apesar de tanta trapalhada, capaz de fazer célebres vários poetas, quase desconhecido e vive à margem da poesia, poeta da musa anônima, poeta da calçada…

Porque a musa não se rala com a interpretação de partituras.

Basta-lhe o fato, o sucesso do dia, três gotas de paixão e um violão. Vibra acordes patrióticos, a dúvida, o desejo, e é o necessário para ser compreendida.

A característica principal dos poetas da calçada é o patriotismo, mas um patriotismo muito diverso do nosso e mesmo do da populaça –é o amor da pátria escoimado de ódios, o amor jacobino, o amor esterilizado para os de casa e virulento para os de fora. O homem do povo é no Brasil discursadoramente patriota. A sua questão principal é o Brasil melhor do que qualquer outro país. O sucesso e a popularidade de Santos Dumont são devidos menos aos seus trabalhos de aviação que ao ter causado a admiraçâo de Paris. Para o patriota ele não se fez admirado – dominou. A popularíssima cançoneta do Beranger das Neves é um atestado:

A Europa curvou-se ante o Brasil

E aclamou parabéns em meigo tom

Brilhou lá no céu mais uma estrela

Apareceu Santos Dumont.

Há pelo menos duas tolices em tal moxinifada. O music hall ficava, entretanto, apinhado de jovens soldados, de marinheiros, de mocinhos patriotas; e eu hei de lembrar sempre certa vez em que, passando pelo café-cantante, ouvi o barulho da apoteose e entrei. Estava o Dudu das Neves, suado, com a cara de piche a evidenciar trinta e dois dentes de uma alvura admirável, no meio do palco e em todas as outras dependências do teatros a turba aclamava. O negro já estava sem voz.

Assinalou para sempre o século vinte

O herói que assombrou o mundo inteiro

Mais alto que as nuvens, quase Deus

É Santos Dumont um brasileiro

E após essa rajada de hipérboles ao Dumont que todos nós conhecemos, sportman, elegante, acionista da Mogiana, bem homem da sua época, eu vi no estridor das aclamações Fausto Cardoso, poeta, político, patriota, agitar freneticamente um lenço, pálido de emoção… Era a vitória da calçada, era a poesia alma de todos nós, era o sentimento que brota entre os paralelepípedos com a seiva e a vida da pátria. Esse patriotismo é a nota persistente dos poetas sem nome, patriotismo que quer dominar o estrangeiro e jamais exibe, como exibem os jornalistas, a infâmia dos políticos e as fraquezas dos partidos. A musa urbana enaltece sempre os seus homens e quando odeia oculta o ódio para não o mostrar aos de fora. Todos os episódios da revolta foram postos em verso. Floriano tem entre outras aquela quadra:

Quando ele apareceu, altivo e sobranceiro

Valente como as armas, beijando o pavilhão

A pátria suspirou dizendo: ele é o guerreiro

É marechal de ferro, escudo da nação.

É de imaginar por aí que a pátria suspirosa tinha medo das granadas e odiava Saldanha? Pois não! Saldanha também tem quadras em que se canta o seu valor épico. Na guerra de Canudos os garotos diziam a propósito do Conselheiro

Quem será esse selvagem

Esse vulgo santarrão

Que encoberto de coragem

Fere luta no sertão?

para cantar em estilo majestático a morte de Moreira César. A musa tem dignidade – a quantos jornais ensinaria ela! Basta que o sangue apareça para que a vejamos soluçar.

5 de novembro

Data fatal

Em que deu-se a morte

Desse marechal…

Basta que alguém suba para que ela aplauda. Por quê? Porque, além de chorosa, além de digna, ela também recebeu o vírus que corrompe as camadas superiores, o vírus do engrossamento. Apenas nela é espontâneo e sem lucro. É o patriotismo bizarro.

A polícia proíbe as agressões às autoridades. Furcy seria um mito na Maison Moderne, impossível em qualquer brasserie.

O povo, porém, que, como se sabe, é sempre oposicionista, decorou a canção dos presidentes:

1º de março

Foi o dia da eleição,

Foi eleito o Campos Sales

Presidente da nação.

Parabéns ao novo chefe,

Seus passos serão leais,

Como foram os do nosso

Bom Prudente de Morais.

Era bom Floriano, era bom Prudente, foi bom Campos Sales, são bons Rodrigues Alves e já o conselheiro Afonso Pena! Um outro versinho diz:

Mostrou que o Brasil não dorme

Da presidência o bom paulista

E se quer que o mineiro informe

Com ele é tudo fogo, lingüiça!

A musa acaba até com a má fama antiga, e se não faz versos diz verdades. Qual de vós teria a coragem de conservar quand même essa atitude de bondade para com todos os políticos? Esse esquisito sentimento dos poetas da calçada tem uma seqüência lógica – o jacobinismo pândego, a crítica acerba, toda de alto, com desprezo das coisas estrangeiras. A guerra hispano-americana foi motivo de um milheiro de cançonetas. Todas afinam por este diapasão:

La Union Española

Lembrou-se de oferecer

Passagens a seus súditos

Para a pátria defender.

Mas eles, que nem lá vão,

Passam cá vida folgada

Quase todos pelotaris

Nos boliches, nas touradas.

Quando por acaso o capadócio ama uma estrangeira, confessa, mas arreliando o seu bem:

Tomei amores com uma argentina

Outro melhor jamais vi no mundo

É terno, gringo, profundo

É também das mais sensuais.

E a volubilidade, a despreocupação, a ironia complacente do malandro nacional exterioriza-se nas canções resultantes de grandes agitações como as causadas pela lei do selo, a reforma da higiene, a vacina obrigatória. A musa não se encoleriza, ri. O selo só fez compreender ao malandro que os fornecedores podiam ser multados:

Sapateiro já não pode

Bater sola sossegado

Se não selar as botinas.

Catrapuz! está multado.

Uma das canções mais populares sobre a peste bubônica tem este estribilho:

Os ratos fazem qui, qui, qui,

Qui, qui, qui, qui, qui

As pulgas pulam daqui

Pra ali, dali praqui, daqui prali

Os gatos fazem miau

Miau, miau, miau

Quem inventou a peste bubônica

Merece muito pau.

E a vacina obrigatória, que quase apeia o governo do conselheiro Alves, deu uma infinita série de quadras livres. Patriota, jacobino, pândego, o atual bardo da calçada gosta exatamente dessas tolices fesceninas – é a tara da modinha desde Gregório de Matos – gosta mesmo de rimar sandices, assim como se vê, abandonado à margem da poesia, mas todos esses sentimentos se fundem na sua extrema liberdade, e o bardo abre o coração como uma represa de lirismo.

Oh! o lirismo das modinhas! Como é possível na miséria da urbs, no pó, na secura, na sujeira das vielas sórdidas, nas escuras alcovas das hospedarias reles, vibrar tamanha luz de poesia?

O lirismo é uma torrente, uma catadupa a escachoar espumante entre as idéias dos bardos. Todos os estilos da veia lírica do povo soluçam e choram nas calçadas. Não é possível deixar de sentir uma infinita amargura, quando nos becos sórdidos, à porta de miseráveis casas, os soldados consentem que os trovadores cantem, loucos de amor, a pureza da mulher transviada.

Virgem casta eu já fui como tu

Já vivi como os anjos no céu

Esta fronte que vês humilhada

Foi coberta de cândido véu.

Essa idéia lírica e adquirida, idéia datando dos conselheiros românticos e da Dama das Camélias, não desaparece nunca – é a roca em que a musa fia o sentimento nas ruas. Aí os modinheiros perdem-se num estuário de amor. Tudo é paixão. Há o amor trágico:

É meia-noite; o triste bronze chora

A lua oculta numa nuvem escura.

Calou-se a flauta numa longa queixa

O pobre louco morreu de amargura!

o irônico:

Zombaste, mulher com riso de escárnio

De pobre artista todo fogo e ardor

Amava-o, dizias, julgando talvez

Que do mundo fosse algum rico senhor.

o lírico:

Amo-te, ó virgem, como ama o nauta

À luz da estrela que lhe guia o lar…

o desconsolado:

Nem toda a árvore dá fruta

Nem toda a erva dá flor

Nem toda a mulher bonita

Pode dar constante amor.

ou ainda mais desconsolado:

Perdão, Emília, mas chorar não posso

o triste:

Quisera amar-te mas não posso, Elvira.

Porque gelado tenho o peito meu

o zangado:

A mulher é diabo de saias

Que nasceu para os homens tentar.

É perversa, é maldosa e tem lábia

Que nos faz a cabeça girar.

o idílico:

Chiquinha, se eu te pedisse

De modo que ninguém visse

Um beijo, tu mo negavas?

Ai dava! eu dava…

Idílio que bem se podia comparar às mimas de Herondas, se não fosse a calçada o seu autor… Todos os tangos, os sambas, os lundus em que se canta a mulata:

É quitute saboroso

É melhor que vatapá

É néctar delicioso

É bom como não há

os acanalhadamente amorosos:

Gosto de ti, porque gosto

Porque meu gosto é gostar

Mas tu de mim não te lembras

Por que me fazes penar?

o descritivo:

Numa conchinha de prata

Navegavam dois amantes

Beijando-se docemente

Ao som de magos descantes.

o trocista:

O amor da mulher é cachaça

Que se bebe por frio e calor

O amor da mulher é chalaça

E’ cantiga de mau trovador.

até o ideal:

Poesia, era esse o nome

Dessa mulher ideal

E amando-a sem ser poeta

Fui louco, pequei, fiz mal.

O amor proteiforme, o eterno amor feito de soluços e risos, que Tennyson dizia senhor da vida e senhor da morte.

Há nessas modinhas e nessas cançonetas, de par com a paixão, a tristeza e a troça, um milhão de erros de gramática e de metrificação. O verso é quase ignorado pelo trovadores ocasionais. Mas que lhes importa isso, se não se importam com a honra, o bem-estar, a glória? Os poetas não têm versos, têm cavaquinhos, violões e a voz para dobrar e quebrar os nossos nervos. Ao povo basta a cadência, o som sugestionador que chega a atrair os crocodilos. Uma história sem sentido como esta

Bolim bolacho, bole em cima,

Bolim bolacho por causa do bole embaixo

Quem não come da castanha caruru

Não percebe do caju

Quem não come do caju

Não percebe do fubá

entusiasma fatalmente os auditórios. Eles, os trovadores, tenham ou não alegria, acham que tudo tem compensação até na morte:

Vai o pobre para a cova

E o rico para a carneira

Mas ao fim de cinco anos

Ao abrir a salgadeira

Quer do pobre, quer do rico

Há só ossos e caveira.

A despreocupação dessa gente parece viver com uma estranha verdade no lundu popular:

Eu vivo triste como sapo na lagoa

Cantando triste, escondido pelas matas.

Para ver se endireito a minha vida

Vou deixar das malditas serenatas.

O meu nome na Gazeta de Notícias

Ainda hoje eu vi bem declarado:

Ontem, à noite foi preso um vagabundo…

Vagabundo sim! A musa da cidade, a musa constante e anônima, que tange todas as cordas da vida e é como a alma da multidão, a musa triste é vagabunda, é livre, é pobre, é humilde. E por isso todos lhe sofrem a ingente fascinação, por isso a voz de um vagabundo, nas noites de luar, enche de lágrimas os olhos dos mais frios, por isso ninguém há que não a ame – flor de ideal nascida nas sarjetas, sonho perpétuo da cidade à margem da poesia, riso e lágrima, poesia da encantadora alma das ruas!…